ABOUTCYBER VALUEとは

『CYBER VALUE』とは株式会社ロードマップが提供する、

風評被害トラブル発生時の企業イメージ回復、ブランドの価値維持のためのトータルソリューションです。

インターネット掲示板に企業の悪評が流される事例はこれまでもありましたが、近年はSNSの普及で、

より多くの人が気軽に企業やサービスに対する意見や不満を投稿するようになり、

それが発端で炎上が発生することもしばしばあります。

ネット炎上は一日3件以上発生するといわれます。

企業に対する悪評が多くの人の目に入れば、真偽に関わらず企業イメージや売上、信頼の低下につながりかねません。

このようなリスクから企業を守り、運営にのみ注力していただけるよう、私たちが全力でサポートいたします。

REASONCYBER VALUEが

選ばれる理由

SEO対策の豊富な実績

株式会社ロードマップは2012年の創業以来、長きにわたりSEO対策をメ

イン事業としており、その実績は累計 200件以上。そのノウハウをもとに

したMEO対策や逆SEO、風評被害対策に関しても豊富な実績がありま

す。

長くSEO対策に携わり、つねに最新の情報を学び続けているからこそ、

いまの検索サイトに最適な手法でネガティブな情報が表示されないよう

に施策、ポジティブな情報を上位表示できます。

事態収束から回復まで

ワンストップ

株式会社ロードマップには、SEO対策やMEO対策などWebマーケティン

グの幅広いノウハウをもつディレクター、高度な知識と技術が必要なフ

ォレンジック対応・保守管理の可能なセキュリティエンジニアが在籍し

ており、すべて自社で対応できます。

そのため下請けに丸投げせず、お客さまの情報伝達漏れや漏えいといっ

たリスクも削減。よりリーズナブルな料金でサービスの提供を実現しま

した。また、お客さまも複数の業者に依頼する手間が必要ありません。

弁護士との連携による

幅広いサービス

インターネット掲示板やSNSにおける誹謗中傷などの投稿は、運営に削

除依頼を要請できます。しかし「規約違反にあたらない」などの理由で

対応されないケースが非常に多いです。

削除依頼は通常、当事者か弁護士の要請のみ受け付けています。弁護士

であれば仮処分の申し立てにより法的に削除依頼の要請ができるほか、

発信者情報の開示請求により投稿者の個人情報を特定、損害賠償請求も

可能です。

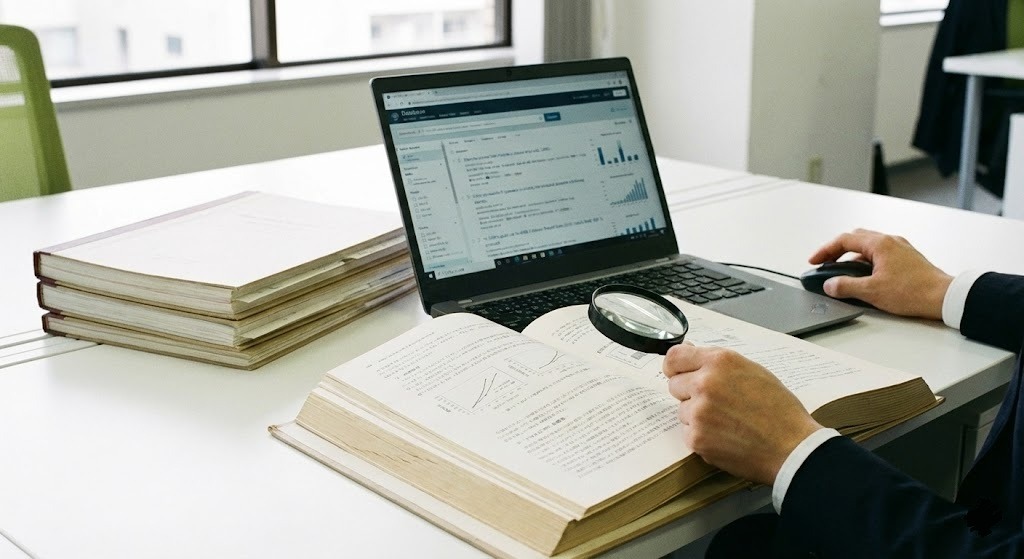

セキュリティ面のリスクも解決

株式会社ロードマップは大手、官公庁サイトを含む脆弱性診断、サイバ

ー攻撃からの復旧であるフォレンジック調査・対応の実績も累計400件以

上あります。

風評被害対策サービスを提供する企業はほかにもありますが、セキュリ

ティ面を含めトータルに企業のブランド維持、リスク回避をおこなえる

企業はありません。

こんなお悩みありませんか?

検索サイトで自社の評判を下げるようなキーワードが出てくる

自社にどのような炎上・風評被害の潜在リスクがあるか整理できていない

セキュリティ専門家による定期チェックを実施しておらず、課題や必要予算が見えていない

SERVICEサービス内容

企業イメージの

回復・維持を総合サポート

問題の解決

企業イメージに大きく関わる、つぎのような問題をスピード解決いたします。

検索サイトのサジェストにネガティブなキーワードが出るようになってしまった

サジェスト削除(Yahoo!・Google・Bing)

逆SEO

インターネット掲示板やSNSの投稿などで風評被害を受けた

弁護士連携による削除依頼・開示請求

サイバー攻撃を受けてサーバーがダウンした、サイト改ざんを受けてしまった

フォレンジック調査+対応

原因の究明・イメージ回復

風評被害やトラブル発生の原因となったのはなにか、どこが炎上の発生源かを調査し、 イメージ回復のためにもっとも最適な施策を検討、実施します。

企業やサイトの評判を底上げする施策

SEO対策(コンテンツマーケティング)

MEO対策

サジェスト最適化戦略支援

セキュリティ面のリスク調査

ホームページ健康診断

価値の維持

風評被害、サイバー攻撃被害を受けてしまった企業さまに対し、 つぎのような施策で価値の維持までトータルでサポートいたします。

セキュリティ運用

保守管理(月一度の検査ほか)

バックグラウンド調査

リスク対策を多角的にサポート

サイバーチェック

取引先や採用の応募者の素性を調査し、取引・採用前に素行に問題のない 人物であるか確認しておける、現代のネット信用調査サービスです。

反社チェック

ネット記事情報をもとに犯罪・不祥事・反社関連の情報を収集します。 採用・取引の最低限のリスク管理に。

ネットチェック

SNS・掲示板・ブログなどから会社・人に関する情報を収集。 企業体質・人物健全度のリスクを可視化します。

TRUST CHECK

匿名アカウント、ダークWebすべてのサイバー空間を網羅ネットの 深部まで調べあげる、究極のリスク対策支援ツールです。

WORKS導入事例

人材派遣業の個人情報漏洩事例

人材派遣

30人~

フォレンジック調査

コンサル業の顧客利用事例

コンサル業

10人~

サジェスト汚染対策

建設業の顧客利用事例

建設業

50人~

サジェスト汚染対策

学校法人の顧客利用事例

学校法人

300人~

サジェスト汚染対策

口コミ対策

教育業の顧客利用事例

教育業

100人~

フォレンジック

メールサーバー構築

運用保守

医療法人の顧客利用事例

医療法人

30人~

フォレンジック

メールサーバー構築

運用保守

COLUMNコラム

一覧を見るIPO準備は何から始める?審査を突破する内部統制と実務工程

「IPO(新規上場)を目指す」と決まった際、多くの経営層や管理部門責任者が直面するのが「具体的に何から手をつければよいのか」という悩みです。IPO準備は単なる書類作成ではなく、上場企業にふさわしいガバナンスと管理体制を構築する壮大なプロジェクトです。

一般的に、IPO準備には最短でも3〜4年程度の期間が必要とされます。この期間、企業は「N-3期(直前々々期)」から「直前期」にかけて、監査法人の選定や内部統制の整備、証券審査への対応など、極めて多岐にわたる実務をこなさなければなりません。

本記事では、IPO準備の全体スケジュールから、審査の要となる内部統制の構築ステップ、そしてCFOが意識すべき効率化戦略までを詳細に解説します。

IPO準備の全体スケジュール|N-3期から上場までの3段階

IPO準備を成功させるためには、逆算思考によるスケジューリングが不可欠です。東京証券取引所などの審査を通過するためには、少なくとも2期間分の適正な監査報告書が必要となるため、上場を希望する時期から遡って準備を開始します。

ここでは、N-3期から上場直前期までの各フェーズで優先すべきアクションを整理します。

N-3期以前:監査法人の選定と資本政策の策定

N-3期(上場直前々々期)は、IPOへの土台を作る非常に重要な時期です。まず着手すべきは、監査法人の選定と資本政策の策定です。

監査法人の選定は年々難易度が上がっており、早期のコンタクトが欠かせません。監査法人は企業の財務諸表が適正であることを証明する立場であり、N-2期以降の監査を受けるためには、この時期までにショートレビュー(予備調査)を依頼する準備を整える必要があります。

また、資本政策は一度実行すると後戻りができません。将来の議決権比率や資金調達、役職員へのインセンティブとしてのストックオプション付与などを、この段階で緻密にシミュレーションしておくことが重要です。

N-2期:ショートレビュー受査と内部統制の構築開始

N-2期(直前々期)は、実務が本格化するフェーズです。多くの企業がこの時期に監査法人によるショートレビューを受けます。ショートレビューとは、上場に向けた現状の課題(経営管理体制の不備など)を抽出するための「健康診断」のようなものです。

ここで指摘された事項を改善することが、N-2期の主目的となります。特に「内部統制」の構築に着手し、属人的な経営から「組織的な経営」へと移行するための規程整備や組織図の策定が進められます。主幹事証券会社の選定もこの時期に行われるのが一般的です。

N-1期〜直前期:証券審査の開始と予算管理の徹底

N-1期(直前期)から直前期にかけては、審査を突破するための「運用実績」を作る期間です。特に重視されるのが予算管理(予実管理)の精度です。

上場企業には、公表した業績予想を達成する責任が伴います。そのため、期初に立てた予算と実績が大きく乖離していないか、乖離した場合にその理由を即座に説明できる体制ができているかが厳しくチェックされます。また、主幹事証券会社による「証券審査」が本格化し、膨大な質問票への回答やヒアリングへの対応が求められます。

| フェーズ | 主なタスク | 目的 |

| N-3期 | 監査法人選定、資本政策策定 | IPOの土台作りと戦略決定 |

| N-2期 | ショートレビュー、内部統制整備 | 管理体制の課題抽出と改善 |

| N-1期〜直前期 | 予算管理の運用、証券審査対応 | 実績の証明と最終審査 |

【引用元】

日本取引所グループ(新規上場ガイドブック)

https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/index.html

証券審査を突破する内部統制(J-SOX)構築の4ステップ

IPO審査において最大の難所の一つとされるのが「内部統制(J-SOX)」の構築です。内部統制とは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令遵守を確保するための仕組みを指します。

これを形骸化させず、かつ審査に耐えうるレベルで構築するための4つのステップを解説します。

ステップ1:業務記述書・フロー図による現状の可視化

内部統制構築の第一歩は、現在自社で行われている業務を客観的に把握することです。いわゆる「3点セット」と呼ばれる「業務記述書」「フロー図」「リスク・コントロール・マトリックス(RCM)」を作成します。

具体的には、「誰が、いつ、どのような承認を経て、会計処理を行っているのか」をフロー図に落とし込みます。これにより、例えば「承認者が不明確なプロセス」や「チェック機能が働いていない工程」といったリスクが浮き彫りになります。

ステップ2:意思決定を透明化する稟議フローと職務権限の整備

次に、組織としての意思決定プロセスを明確にします。ベンチャー企業にありがちな「社長の口頭承認で全てが決まる」体制は、上場審査では認められません。

- 職務権限規程の策定: 誰にどの程度の決裁権限があるかを明文化。

- 稟議制度の導入: 重要な意思決定の証跡(エビデンス)を書類や電子システムで残す。

これらにより、経営の透明性を確保し、不正の余地を排除する体制を整えます。

ステップ3:不正を防ぐIT全般統制の導入とセキュリティ対策

現代のビジネスにおいて、ITシステムの管理は内部統制の核です。これを「IT全般統制」と呼びます。

具体的には、会計ソフトや基幹システムへのアクセス権限管理、パスワードポリシーの設定、データのバックアップ体制などが含まれます。また、情報の改ざんを防ぐためのログ管理や、サイバー攻撃に備えたセキュリティ対策も審査の対象となります。システムを導入して終わりではなく、そのシステムが正しく運用されていることを証明できる状態にする必要があります。

ステップ4:運用テストと不備改善のPDCAサイクル

仕組みを作った後は、それが実際に機能しているかをテストします。これを「運用評価」と呼びます。

例えば、規程通りに稟議書が回っているか、承認印(または電子署名)が漏れなく揃っているかをランダムにサンプリングしてチェックします。不備が見つかった場合は即座に改善案を出し、次回の運用に活かすというPDCAサイクルを回します。この「自浄作用がある組織であること」を審査で示すことが非常に重要です。

【引用元】

金融庁(財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準)

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230407/20230407.html

IPO準備を効率化しCFOの負担を軽減する3つの戦略

IPO準備は、管理部門にとって通常の数倍の業務負荷がかかります。特にCFO(最高財務責任者)は、投資家とのコミュニケーションと実務管理の板挟みになりがちです。

この負担を軽減し、準備を加速させるための戦略を3つ紹介します。

専門コンサルタントや外部リソースの戦略的活用

社内リソースだけでIPO準備の全てを完結させるのは現実的ではありません。特にJ-SOXの文書化や複雑な会計基準への対応などは、外部のIPOコンサルタントやアウトソーシングを活用すべきです。

外部のプロフェッショナルは、他社の事例を豊富に持っているため、「審査でどこまで求められるか」という加減を熟知しています。過剰な整備を防ぎ、最短ルートで準備を進めることが可能になります。

クラウドツール導入による管理部門のDX化

手作業や紙ベースの管理を極力排除し、クラウド型の会計・人事・稟議システムを導入することが効率化の鍵です。

- ワークフローシステム: 稟議の承認プロセスを自動化し、証跡管理を容易にする。

- クラウド会計: 銀行口座やクレジットカードとの連携により、手入力のミスを削減。

- 共有プラットフォーム: 証券会社や監査法人との膨大な書類のやり取りをクラウド上で一元管理。

これらにより、管理部門の事務作業時間を大幅に削減し、より本質的な課題解決に時間を割けるようになります。

プロジェクト管理の徹底による「何が不明か」の解消

IPO準備はタスクが数百項目に及ぶため、プロジェクト管理ツールの活用が必須です。「誰が、いつまでに、何を行うか」を可視化し、進捗状況をリアルタイムで共有します。

特に重要なのは、「何がボトルネックになっているか」を明確にすることです。課題を放置せず、週次や月次の定例会議で確実に潰していく体制を構築することで、直前期になって慌てるといった事態を避けることができます。

IPO準備初期に陥りやすい「5つの落とし穴」と回避策

順調に見える企業でも、IPO準備の過程で致命的な課題が露呈することがあります。審査直前で発覚すると、上場延期を余儀なくされる可能性もあります。

事前に対処しておくべき「落とし穴」を5つ挙げます。

1. 規程整備が形骸化し実務と乖離してしまうリスク

立派な社内規程を作っても、現場がそれを守っていなければ意味がありません。審査では「規程があるか」だけでなく「規程通りに運用されているか」が厳しく問われます。実態に合わない無理な規程は作らず、現場の業務フローに即した、運用可能なルール作りを心がける必要があります。

2. 労務管理(未払い残業代や36協定)の是正遅れ

近年、IPO審査において労務管理は極めて重視されます。特に未払い残業代の有無や36協定の遵守状況は厳格にチェックされます。これらに不備がある場合、過去に遡っての精算や体制改善が必要となり、多額のコストと時間がかかるため、早期の是正が必須です。

3. 関連当事者との取引整理に時間がかかるケース

オーナー社長やその親族が経営する別会社(関連当事者)との取引がある場合、それが「不当に有利な条件ではないか」「事業上の必要性があるか」が厳しく審査されます。公私混同を排除するため、上場前に関連取引を解消、あるいは適正な条件に見直す必要があります。

4. 予算と実績の乖離(予実管理)の精度不足

前述の通り、予実管理の精度は審査の肝です。予算を大幅に超過するのも、逆に未達になるのも、管理能力が不足しているとみなされます。月次での分析を徹底し、「なぜ乖離したのか」を論理的に説明できる体制を早期に作り上げることが求められます。

5. キーマンへの依存度が高すぎる組織体制

「社長一人のカリスマ性で持っている会社」は、上場企業としてはリスクが高いと判断されます。社長や特定の役員が不在でも業務が回るよう、権限委譲を進め、組織的な管理体制を構築することが重要です。

【実務用】IPO準備の着手時に確認すべき事前チェックリスト

IPO準備を開始するにあたり、まずは自社の現状を把握するためのチェックリストを用意しました。これらに「No」がある場合は、優先的に改善が必要です。

組織体制・ガバナンスに関する必須項目

- 取締役会が定期的に開催され、議事録が適切に作成されているか

- 監査役(または監査等委員会)が機能し、経営を監視できているか

- 職務権限や業務分掌が明確になり、相互チェックが働いているか

- コンプライアンス規程や内部通報制度が整備されているか

経理・財務・税務に関する準備項目

- 月次決算が早期(概ね10営業日以内)に確定しているか

- 税務申告が適切に行われ、滞納がないか

- 資金繰り管理が適切に行われ、将来の資金需要を把握できているか

- 関連当事者との取引について、合理的な理由と適正な価格設定があるか

法務・コンプライアンスに関する確認事項

- 36協定の締結や残業代の適切な支払いなど、労務管理に問題はないか

- 重要な契約書が網羅的に管理され、法的リスクが検討されているか

- 反社会的勢力との関係遮断に向けた体制(調査実施など)ができているか

- 知的財産権の管理や個人情報保護の体制が整っているか

まとめ:IPO準備は「守り」を「攻め」の組織基盤に変えるプロセス

IPO準備は、単に「上場というゴール」を目指すための作業ではありません。準備過程で行う内部統制の整備や予実管理の徹底は、企業の「守り」を固め、持続的な成長を支える「攻め」の組織基盤を作るプロセスそのものです。

N-3期から計画的に着手し、外部リソースやITツールを賢く活用することで、IPOという高い壁は必ず乗り越えられます。まずは自社の現状を棚卸しし、優先順位をつけたスケジュール作成から始めてみてください。

IPOへの道のりは長く険しいものですが、その先には社会的信用の向上、資金調達手段の多様化、優秀な人材の確保といった、企業が飛躍するための大きなステージが待っています。

元暴5年条項とは?正式名称や法的根拠、いつまで続くかを徹底解説

暴力団を離脱し、新しい人生を歩もうとする際、大きな壁として立ちはだかるのが「元暴5年条項」です。銀行口座が作れない、賃貸物件を借りられないといった制限に直面し、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、元暴5年条項の法的根拠や「5年」という期間がいつからカウントされるのか、そして社会復帰に向けた具体的な対策について、最新の指針に基づき詳しく解説します。

元暴5年条項の基礎知識|正式名称と法的根拠を詳しく解説

「元暴5年条項」という言葉は、実は通称であり、特定の法律の一条文を指すものではありません。まずはその正体と、なぜこうした制限が設けられているのかという法的背景を確認しましょう。

正式名称は「暴力団排除条項」における元組員の規定

元暴5年条項の正式な名称は、各契約書における「暴力団排除条項(暴排条項)」内の「元組員に関する規定」を指します。

銀行の普通預金規定や不動産賃貸借契約書には、必ずといっていいほど「反社会的勢力ではないことの表明・確約」という項目が含まれています。その中に「現在暴力団員ではないこと」だけでなく、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者でないこと」という一文が含まれており、これが「5年条項」と呼ばれる所以です。

つまり、組織を抜けても、形式上は5年間は現役の暴力団員と同等の扱いを受けるという契約上のルールなのです。

根拠となる「都道府県暴力団排除条例」と警察庁の指針

この条項の大きな根拠となっているのは、全国の自治体で施行されている「都道府県暴力団排除条例(暴排条例)」と、それに基づく警察庁の指針です。

2010年から2011年にかけて全国で整備された暴排条例では、事業者(銀行や不動産会社など)に対し、暴力団員等への利益供与を禁止し、契約時に相手方が反社会的勢力でないか確認することを努力義務、あるいは義務として課しています。

また、警察庁が策定した「企業対象暴力導入阻止のための指針」等において、離脱後5年を経過しない者を「暴力団員等」に含めるべきとの基準が示されたことで、民間の契約実務に定着しました。

なぜ5年なのか?社会復帰と再犯防止を考慮した期間の妥当性

なぜ「3年」でも「10年」でもなく「5年」なのでしょうか。その理由は、暴力団組織との関係を完全に断ち切るために必要な「浄化期間」と考えられているからです。

- 偽装離脱の防止: 形だけ離脱届を出し、実際には組織と繋がっている「偽装離脱」を防ぐため、一定の観察期間が必要とされます。

- 再犯防止: 過去の統計や犯罪傾向から、離脱直後の数年間は再び犯罪組織と関わりを持つリスクが高いと判断されています。

- 人権とのバランス: 憲法が保障する「生存権」や「職業選択の自由」を考慮し、無期限に制限するのではなく、更生の機会を与えるための現実的なラインとして5年が設定されました。

【引用元】

警察庁 暴力団排除活動の推進

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h30/honbun/html/u4140000.html

5年のカウントはいつから?起算点と「離脱」の定義を整理

元暴5年条項において最も重要なのは、「いつから5年が始まるのか」という起算点です。本人が「辞めた」と思った日からカウントされるわけではありません。

「離脱した日」の3つの定義|警察への届出からデータベース反映まで

「離脱した日」の定義は、主に以下の3つの段階で判断されます。

| 段階 | 内容 | 重要度 |

| 1. 組織内での離脱 | 組に対して離脱の意思を示し、受理された日(断指や引退など)。 | 民間審査では不十分 |

| 2. 警察への離脱届 | 警察署や暴力追放運動推進センターに離脱を届け出た日。 | 実務上の起算点 |

| 3. DB反映日 | 警察の「暴力団員等データベース」の情報が「離脱」に更新された日。 | 審査通過の最終基準 |

一般的に、5年条項のカウントが始まるのは「警察が離脱を認めた日(データベースの登録日)」となります。離脱届を出してから警察の調査を経てデータベースが更新されるまでには数ヶ月かかることもあるため、自己判断でのカウントには注意が必要です。

期間がリセットされるケースとカウントダウンの確認方法

5年のカウントダウン中に、再び暴力団関係者と接触したり、組織の活動に関与したりすると、その時点でカウントはリセットされます。

また、自分が今「元暴何年目」なのかを確認する方法として、最も確実なのは、最寄りの警察署の組織犯罪対策課や、各都道府県の「暴力追放運動推進センター」へ相談することです。自身の登録状況について、法的なアドバイスを含めた回答を得ることができます。

【引用元】

全国暴力追放運動推進センター より効果を上げる「暴力団離脱指導」のために

https://www.zenboutsui.jp/iken/center/center03.html

5年経過後の銀行口座・賃貸契約|審査に影響する3つの裏側

「5年経てば自動的に制限がなくなる」と考えてしまいがちですが、現実はそれほど単純ではありません。5年経過後も審査に落ちるケースがあり、その裏側には民間企業独自の基準が存在します。

5年経っても「100%確実」ではない?銀行独自の厳しい審査基準

銀行口座の開設において、5年経過はあくまで「最低限の条件」です。銀行はコンプライアンス(法令遵守)に対して極めて敏感であり、独自の「社内ブラックリスト」を保有している場合があります。

- 過去のトラブル履歴: 過去にその銀行でトラブルを起こしていた場合、5年経過後も永久に拒絶されることがあります。

- 総合的な判断: 現在の就労状況、居住実態、収入の安定性などが厳しくチェックされます。

したがって、5年を過ぎたからといって無条件で口座が作れるわけではなく、一人の市民としての信用をゼロから積み上げる必要があります。

反社チェック専用データベースと民間の情報保有期間

銀行や不動産業者は、警察のデータベースだけでなく、民間の調査会社が提供する「反社チェック専用データベース」を利用しています。

これらの民間データベースには、過去の新聞報道や逮捕歴、ネット上の情報などが蓄積されており、警察のデータベースから名前が消えても、民間の記録には残っている可能性があります。この「情報のズレ」が原因で、5年経過後も審査に苦戦することがあるのです。

審査通過率を上げるための「離脱証明」と「更生実績」の提示方法

審査を通りやすくするためには、自分が完全に更生していることを客観的に証明する準備が必要です。

- 離脱証明書の活用: 暴力追放運動推進センターが発行する支援文書や、警察からの指導履歴などを提示する。

- 就労状況の明示: 社会保険完備の会社に正社員として勤務している、納税を確実に行っている等の実績を強調する。

- 窓口での誠実な対応: 隠し事をせず、過去の経緯と現在の更生状況を誠実に説明することが、担当者の判断に好影響を与えることがあります。

5年待てない場合の対策|制限解除に向けた具体的なアクション

生活に不可欠な口座開設や就職において、5年という期間はあまりに長く、生活を困窮させる要因となります。状況によっては、5年を待たずに対策を講じることが可能な場合もあります。

警察や暴力追放運動推進センターによる社会復帰支援の活用

国や自治体は、元組員の社会復帰を支援するための枠組みを用意しています。

- 協賛企業への紹介: 元暴力団員を雇用することに理解のある「協賛企業」への就職斡旋。

- 銀行への働きかけ: 暴力追放運動推進センターが「この人物は確実に離脱し、更生に励んでいる」と認め、銀行に対して口座開設の協力を依頼するケース(センター支援付口座開設)が存在します。

一人で悩まず、まずは公的な窓口に相談することが、5年の壁を破る第一歩となります。

弁護士を通じた「属性照会」と個別交渉の可能性

特定の契約において、あまりに不当な制限を受けていると感じる場合は、弁護士を通じた交渉が有効な場合があります。

弁護士は、警察に対して現在の登録状況の確認(属性照会)を行い、既に反社会的勢力に該当しないことを法的に主張できます。これにより、個別の金融機関や不動産会社に対して「契約を拒否する合理的理由がない」ことを交渉の材料にできる可能性があります。

就労支援を通じた「身元の確かさ」を証明する3つのステップ

社会的な信頼を取り戻すためには、以下のステップを踏むことが推奨されます。

- 保護司や身元引受人との連携: 第三者が身元を保証してくれる体制を整える。

- ボランティアや地域活動への参加: 社会貢献活動を通じて、地域社会からの信頼を得る。

- 資格取得: 専門的なスキルを身につけ、実力で自立した生活を証明する。

これらの実績が積み重なることで、5年という期間に縛られすぎず、実態としての更生を認めさせる力となります。

【引用元】

法務省 3 警察における暴力団員の社会復帰対策

https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi3/html/nt123000.html

まとめ:元暴5年条項を正しく理解し着実な社会復帰を目指す

元暴5年条項は、暴力団離脱者にとって非常に厳しい試練ですが、決して社会復帰を完全に断絶するための仕組みではありません。

- 正式名称は契約上の「暴力団排除条項」であり、法的根拠は暴排条例や警察庁の指針にある。

- 5年の起算点は、警察が離脱を認めた日からカウントされる。

- 5年経過後も民間審査は続くため、公的な支援や「離脱証明」を活用した対策が必要。

最も大切なのは、一人で抱え込まずに警察、弁護士、暴力追放運動推進センターなどの専門機関と連携することです。ルールを正しく理解し、着実にステップを踏むことで、必ず新しい生活を手にする道は開かれます。

警察庁に反社会的勢力リストはある?公式DBの有無と照会手順

現代の企業経営において、反社会的勢力(以下、反社)との関係遮断は、単なるマナーではなく「企業の存続」に関わる絶対条件です。一度でも反社との繋がりが発覚すれば、銀行融資の停止、上場廃止、最悪の場合は倒産に追い込まれる「コンプライアンス・リスク」に直結します。

多くの担当者が「警察が持っている公式のリストを直接確認できれば確実なのに」と考えることでしょう。しかし、結論から申し上げますと、警察庁が一般企業や個人向けに「反社会的勢力名簿(リスト)」を公開・配布することはありません。

では、企業はどのようにしてリスクを排除すればよいのでしょうか。本記事では、警察庁のデータベースの仕組みから、実務で使える多角的な検索ステップ、さらにはトラブルを未然に防ぐ社内フローまで詳細に解説します。

反社会的勢力リストの真実|警察庁は公式名簿を公開しているか

「警察庁に問い合わせれば、すぐに反社かどうかわかる」という誤解が多く見られますが、実態はより複雑です。まずは、なぜ公式リストが一般公開されていないのか、その背景と代替となる照会手段について正確に把握しましょう。

1. 警察庁や自治体が「一般公開リスト」を設けない2つの理由

警察庁や各都道府県の警察、自治体が「反社リスト」を一般公開しない背景には、日本の法制度と捜査上の機密保持という2つの大きな壁があります。

- 人権侵害と名誉毀損のリスク:

反社会的勢力の認定は、警察の内部情報に基づいて行われます。これを一般公開してしまえば、万が一「離脱した人物」や「誤って掲載された人物」がいた場合、その人物の社会的な更生や生活を著しく妨げることになり、国や自治体が損害賠償請求を受けるリスクが生じます。 - 捜査の秘匿性と反社の対策防止:

誰がマークされているかを公開することは、警察の「手の内」をさらすことと同義です。リストに載っていない構成員や、フロント企業(共生者)を窓口に立てるなど、反社側に潜伏・回避の機会を与えてしまうため、捜査上の観点からも公開は不可能なのです。

2. 暴力追放運動推進センター(暴追センター)への照会と活用法

警察が直接リストを公開しない代わりに、企業が公的な情報を得るための重要な窓口となるのが「公益財団法人 全国暴力追放運動推進センター(通称:暴追センター)」です。

暴追センターは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき設置された公的機関です。企業が暴追センターの「賛助会員」になることで、警察が保有する暴力団員等に関する情報の照会が可能になります。ただし、以下の点に留意が必要です。

- 照会の条件: 基本的に、契約締結前や採用前など「正当な理由」がある場合に限られます。

- 回答の形式: 「該当あり・なし」の回答が主であり、詳細な身上書が出るわけではありません。

- スピード感: 即時回答ではなく、数日から1週間程度の時間を要するのが一般的です。

3. 警察庁データベースと連携可能な「民間ツール」の仕組み

近年、多くの企業が導入している「反社チェックツール」は、警察庁のデータベースを直接覗き込んでいるわけではありません。しかし、一部の高度なツールは「警察庁の指針」に基づいたデータ収集を行っています。

民間ツールは、主に以下の3つのリソースを統合してスコアリングを行っています。

- 公的情報の蓄積: 過去の官報、裁判記録、警察の摘発情報。

- 報道・ニュースDB: 全国紙から地方紙、業界紙に至るまでの過去数十年分の不祥事記事。

- 独自収集データ: 専門の調査機関が足で稼いだフロント企業や密接交際者の相関図。

これにより、警察のDBに直接アクセスできずとも、実務上は警察の判断基準に近いレベルでのリスク検知が可能となります。

【引用元】

警察庁 組織犯罪対策

https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/index.html

全国暴力追放運動推進センター

https://www.zenboutsui.jp/index.html

実名・企業名を特定する3つの多角的な検索ステップ

公的な「一発回答」が存在しない以上、企業は複数の情報源を組み合わせて「外堀を埋める」調査を行う必要があります。ここでは、実務で推奨される3つの多角的な検索ステップを解説します。

1. 新聞記事データベースを用いた過去の不祥事・実名検索

反社チェックの王道であり、最も証拠能力が高いのが新聞記事の検索です。Google検索では数年で消えてしまうニュースも、有料の新聞DB(日経テレコン、G-Searchなど)であれば、過去30年分以上のアーカイブを遡れます。

- 具体的な検索手法:

ターゲットの「氏名」または「企業名」に対し、以下のネガティブキーワードを組み合わせてAND検索を行います。- 「氏名」 AND 「逮捕」

- 「企業名」 AND 「暴力団」

- 「氏名」 AND 「送検」

- 「氏名」 AND 「恐喝」

- 注意点:

同姓同名の別人がヒットする可能性が非常に高いため、住所、生年月日、経歴などと照らし合わせる「名寄せ」作業が必須となります。

2. SNS・インターネット情報の信憑性を判断する2つの指標

リアルタイムの情報収集にはネット検索やSNSが有効ですが、フェイクニュースや誹謗中傷が含まれる点に注意が必要です。情報の信憑性は以下の2軸で判断します。

- 発信元の属性:

匿名の掲示板(5ちゃんねる等)や個人ブログの情報は、それ単体では証拠になりません。一方で、地方自治体の広報誌や、特定の業界団体が注意喚起を出している場合は、信憑性が高いと判断できます。 - 情報の具体性と一貫性:

「~という噂がある」といった抽象的な表現ではなく、「〇年〇月に〇〇県警が家宅捜索に入った」といった具体的な日時・場所・事由が記載されており、複数のソースで内容が一致しているかを確認します。

3. 知財情報や登記簿謄本から不透明な関係性を読み解く方法

法人のチェックにおいて、登記簿(履歴事項全部証明書)は情報の宝庫です。表向きはクリーンな企業でも、登記簿の「変遷」にリスクが隠れていることがあります。

- 不自然な本店移転:

短期間に県をまたぐ移転を繰り返していたり、バーチャルオフィスを転々としている場合は、実態を隠蔽している疑いがあります。 - 役員の入れ替わり:

就任期間が極端に短い役員が多い、または過去に倒産させた企業の役員が名を連ねている場合、注意が必要です。 - 商号変更の履歴:

過去に悪評が立った社名を捨て、全く異なるイメージの社名に変更して「ロンダリング」を図るケースがあります。

| 調査項目 | 確認すべきリスクサイン | 信頼性 |

| 登記簿(役員) | 過去の不祥事企業との役員兼任、頻繁な交代 | 高 |

| 登記簿(住所) | 反社ビルとしての指定、実態のない住所 | 高 |

| 新聞DB | 過去の摘発、逮捕、行政処分歴 | 最高 |

| WEB/SNS | 反社との交友関係を示唆する写真、口コミ | 低~中 |

【引用元】

法務省:民事局(登記に関すること)

https://www.moj.go.jp/MINJI/index.html

国税庁:法人番号公表サイト

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

採用・取引開始時に行うべきコンプライアンスチェックの基準

どの程度の調査を行えば、企業として「十分な注意を払った」と言えるのでしょうか。ここでは、実務上の「チェック基準(しきい値)」について具体的に定義します。

1. 履歴書だけでは見抜けない「反社との繋がり」を確認する項目

近年、暴力団員本人が直接現れることは少なくなり、「共生者(フロント企業や協力者)」を介した接触が増えています。採用シーンでは、以下の項目を重点的にチェックします。

- 空白期間の活動実態:

履歴書に数年間の空白がある場合、その期間に刑務所に服役していたり、組織活動に従事していたりする可能性があります。面接ではその期間の生活基盤や具体的な活動内容を確認し、矛盾がないか精査します。 - リファレンスチェック:

前職への照会は、素行確認において非常に有効です。ただし、個人情報保護法との兼ね合いがあるため、必ず本人の同意を得た上で実施する必要があります。

2. 無料の手動検索と有料ツールのコストパフォーマンス比較

チェックコストを抑えるために手動検索のみで済ませる企業も多いですが、そこには「見落とし」という最大のリスクが潜んでいます。

- 手動検索の限界:

作業者によって検索スキルの差が出る、検索漏れが発生する、証跡(エビデンス)の管理が煩雑になる、といった課題があります。1件あたり30分~1時間の人件費を考えると、実は非効率な場合が多いです。 - 有料ツールのメリット:

独自の反社DBを瞬時に照会でき、API連携によって「取引先登録」と同時に自動でチェックが走る仕組みも構築できます。1件数百円~数千円のコストで「上場審査にも耐えうるエビデンス」が残せるため、中長期的なコスパは非常に高いと言えます。

3. 企業の規模やリスク許容度に応じたチェックツール導入の判断基準

以下の属性を持つ企業は、簡易的な検索ではなく、専門ツールの導入が必須レベルの「高リスク環境」にあると判断すべきです。

- 上場(IPO)を目指している: 証券会社や取引所による審査では、非常に厳格な反社チェック体制が求められます。

- 金融・不動産業: 業種特有の規制(犯罪収益移転防止法など)により、より高度な本人確認とリスク判定が義務付けられています。

- 不特定多数との契約: BtoCサブスクリプションなど、取引数が膨大な場合、手動チェックは物理的に不可能です。

【引用元】

経済産業省:価値創造経営、開示・対話、企業会計、CSR(企業の社会的責任)についてhttps://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/index.html

反社会的勢力との疑いが出た際の「お断り」実務と法的リスク

調査の結果、相手が「黒」に近いと判断された場合、そこからの対応こそが企業の真価を問われます。感情的にならず、法的な裏付けを持って対応することが重要です。

1. 契約書に盛り込むべき「反社会的勢力排除条項」の必須フレーズ

まずは、契約書という「盾」を強固にしておく必要があります。多くの自治体が制定している暴力団排除条例に基づき、以下の要素を網羅した「反社条項」を必ず盛り込みます。

- 属性の排除: 暴力団、暴力団員、準構成員、関係企業、総会屋等。

- 行為の排除: 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求。

- 無催告解除権: 相手が反社だと判明した瞬間、催告なしに契約を解除できる権利。

- 損害賠償不要: 解除によって相手に損害が出ても、一切賠償しない旨の規定。

2. 現場で使える「角を立てずに断る」ための3つのコミュニケーション

「反社だから取引しません」と直接告げることは、相手を刺激し、報復や嫌がらせを招く恐れがあります。実務上は、以下の「理由を明確にしない拒絶」が鉄則です。

- 「総合的な判断」を強調する:

「弊社の社内規定およびコンプライアンス基準に基づく総合的な判断の結果、今回はお取引を見送らせていただくことになりました」という定型句で押し通します。 - 具体的な基準は「非公開」:

「どの項目が引っかかったのか?」と問われても、「審査基準の詳細については一切開示しておりません」という回答を徹底します。 - 窓口の集約:

相手が執拗な場合は、現場担当者ではなく「法務担当」や「弁護士」に窓口を一元化し、感情的な交渉を遮断します。

3. 警察や弁護士と連携すべき深刻なトラブルの予兆

相手が「会社に乗り込むぞ」「ネットで悪評を流すぞ」といった脅迫的な言動に出た場合は、自社対応の限界です。速やかに以下の機関と連携してください。

- 所轄警察署の暴力団対策課(組対担当): 物理的な危険がある場合。

- 弁護士(暴排実務に精通した事務所): 法的な窓口を代行してもらう場合。

- 暴追センター: 不当要求に対する具体的な撃退法のアドバイスが必要な場合。

【引用元】

日本弁護士連合会:民事介入暴力の根絶(民事介入暴力対策委員会)

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/minbou.html

そのまま使える「反社チェックフロー」の正解モデル

チェック漏れを防ぐには、属人的な判断を排除した「仕組み」が必要です。ここでは、標準的な社内フローのモデルケースを紹介します。

1. 1次審査から最終判断までの社内決裁フロー図解

- 【1次審査】現場部門:

取引開始前にWeb検索・SNS検索・ツールによるスコアリングを実施。 - 【2次審査】法務・総務部門:

1次審査で「要確認」となった案件を精査。新聞DBの深掘りや暴追センターへの問い合わせを行う。 - 【特別審査】コンプライアンス委員会:

グレーゾーン案件について、経営層・顧問弁護士を交えて、取引のリスクとメリットを最終判断。 - 【モニタリング】定期的チェック:

既存の取引先に対しても、年1回程度の再チェック(スクリーニング)を実施。

2. チェックの証跡(エビデンス)を保管する際の3つの注意点

「調査した」という事実を法的に証明できなければ、義務を果たしたとは言えません。

- 「該当なし」のログ保存: ツールを使用した際の検索日時、検索条件、結果画面をセットで保存します。

- 紙の記録だけでなくデジタル保存: 経年劣化や紛失を防ぐため、クラウド上の共有フォルダなどで一元管理します。

- 契約更新時の再取得: 契約締結時のエビデンスが古くなると、その後の「変質(取引先が後から反社化した)」に対応できません。定期的な更新が必要です。

まとめ:独自の反社会的勢力リスト構築が企業の未来を守る

警察庁が管理する「反社会的勢力リスト」を直接閲覧することは叶いませんが、暴追センターの活用や、精度の高い民間ツールの導入、そして多角的な調査フローを構築することで、企業は十分に身を守ることができます。

反社チェックは単なるコストではなく、企業の信用という「無形の資産」を守るための投資です。この記事を参考に、自社のチェック体制が「名ばかり」になっていないか、今一度見直してみてください。

Q&Aよくある質問

Q1サジェスト対策はどのくらいで効果が出ますか?

キーワードにもよりますが、早くて2日程度で効果が出ます。

ただし、表示させたくないサイトがSEO対策を実施している場合、対策が長期に及ぶおそれもあります。

Q2一度見えなくなったネガティブなサジェストやサイトが再浮上することはありますか?

再浮上の可能性はあります。

ただ、弊社ではご依頼のキーワードやサイトの動向を毎日チェックしており、

再浮上の前兆がみられた段階で対策を強化し、特定のサジェストやサイトが上位表示されることを防ぎます。

Q3風評被害対策により検索エンジンからペナルティを受ける可能性はありませんか?

弊社の風評被害対策は、検索エンジンのポリシーに則った手法で実施するため、ペナルティの心配はありません。

業者によっては違法な手段で対策をおこなう場合があるため、ご注意ください。

Q4掲示板やSNSのネガティブな投稿を削除依頼しても受理されないのですが、対応可能ですか?

対応可能です。

弁護士との連携により法的な削除要請が可能なほか、投稿者の特定や訴訟もおこなえます。

Q5依頼内容が漏れないか心配です。

秘密保持契約を締結したうえで、ご依頼に関する秘密を厳守いたします。

Q6他社に依頼していたのですが、乗り換えは可能ですか?

可能です。

ご依頼の際は他社さまとどのようなご契約、対応がなされたのかをすべてお伝えください。

Q7セキュリティ事故発生時にはすぐ対応していただけますか?

はい。緊急時には最短即日でフォレンジックを実施いたします。